版权信息: ©四川大学华西医院华西期刊社《中华眼底病杂志》版权所有,未经授权不得转载、改编

糖尿病黄斑水肿(DME)是糖尿病患者视力下降的最常见原因,抗血管内皮生长因子(VEGF)药物是其一线治疗方法[1-2]。但有研究报道,部分患者虽经多次规范玻璃体腔注射抗VEGF药物治疗,其黄斑水肿仍然持续存在或复发,更换抗VEGF药物或皮质类固醇药物或联合视网膜激光光凝后,黄斑水肿消退幅度仍小于10%[3-6]。此类患者多合并心脑血管系统疾病,多次抗VEGF药物治疗有诱发疾病发生的风险,且长时间反复玻璃体腔注药可能增加脉络膜毛细血管循环障碍的风险[7-8]。研究发现,视网膜下间隙直接注射药物能最大限度减少药物在眼内的弥散[9]。文献报道,视网膜下注射平衡盐溶液(BSS)可快速有效消退弥漫性DME并改善视力[10]。其后,有学者采用玻璃体切割手术(PPV)联合视网膜下注射雷珠单抗治疗难治性DME,治疗后早期疗效显著[11]。为评估不同给药途径的疗效差异,我们对一组难治性DME患者进行了PPV联合手术后康柏西普治疗,分别采用视网膜下注射和玻璃体腔注射两种途径,对比观察患者治疗后的视力(BCVA)、黄斑中心凹视网膜厚度(CMT)、视网膜平均光敏感度(MS)变化。现将结果报道如下。

1 对象和方法

回顾性病例对照研究。本研究经南昌大学附属眼科医院伦理会审核批准(伦理号:YLP2024041);遵循《赫尔辛基宣言》原则;参与者均获知情并签署书面知情同意书。

2022年6月至2024年3月于南昌大学附属眼科医院检查确诊的难治性DME患者32例32只眼纳入本研究。其中,男性17例17只眼,女性15例15只眼;右眼、左眼分别为22、10只眼。年龄……;糖尿病病程……。

参照文献[12]的标准确立本组患者纳入标准:(1)眼底检查确诊为弥漫性DME;(2)已接受5次及以上抗VEGF药物或皮质类固醇药物规律治疗,且均已行视网膜激光光凝或全视网膜激光光凝治疗;(3)CMT未降低或降低<50 μm。排除标准:(1)明显视网膜色素上皮(RPE)萎缩、活动性或高危型增生型糖尿病视网膜病变、牵拉性视网膜脱离、新生血管性青光眼和独眼患者;(2)既往有PPV治疗史者;(3)严重屈光间质混浊影响眼底成像者。若双眼均为难治性DME,则选择CMT较厚眼。

患眼均行BCVA、眼压、扫描激光检眼镜、光相干断层扫描(OCT)、微视野检查以及实验室糖化血红蛋白(HbA1c)检测。BCVA检查采用标准对数视力表进行,统计时换算为最小分辨角对数(logMAR)视力。采用德国Carl Zeiss公司Cirrus HD-OCT 6000仪测量CMT。采用日本Nidek公司MP-3微视野计行微视野检查。记录中心凹12°范围内视网膜MS。所有检查均在相同室内条件下,由同一名医生独立操作完成。

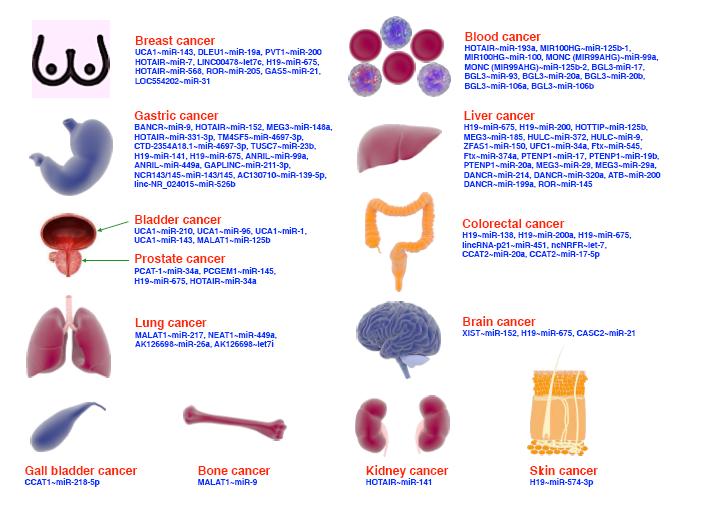

患眼均行经睫状体平坦部三切口23G PPV联合康柏西普治疗。手术由同一名经验丰富的玻璃体视网膜外科医生完成。彻底切除中轴及周边部玻璃体及其皮质,0.25 mg/ml亮蓝染色,剥除黄斑区上下血管弓范围内2~3个视盘直径的内界膜。按给药途径不同,将其分为视网膜下注药组、玻璃体腔注药组,均为16例16只眼。视网膜下注药组:避开黄斑中心凹,41G视网膜下超精微针于内界膜剥离区处、中心凹外上方、下方、鼻侧、颞侧视网膜下间隙注射10 mg/ml康柏西普0.1 ml(含康柏西普1.0 mg)+0.1 ml BSS[13-15],致黄斑中心凹视网膜脱离,并使脱离区覆盖整个黄斑水肿区域,控制注入压力4~6 Psi(1 psi=51.7 mm Hg,1 mm Hg=0.133 kPa)。最大量不超过0.1 ml,避免中心凹处视网膜组织破裂(图1)。注射结束后进行全气液交换。手术后患者保持俯卧位1 d。玻璃体腔注射组:手术完毕后玻璃体腔注射10 mg/ml康柏西普0.05 ml(含康柏西普0.5 mg)。

图1

玻璃体切割手术联合视网膜膜下注射康柏西普手术视频截图 1A示玻璃体切除后亮蓝染色;1B示剥除内界膜;1C、1D示中心凹外视网膜下注射康柏西普+平衡盐混合液,视网膜下形成丘型中心凹脱离后行气液交换

图1

玻璃体切割手术联合视网膜膜下注射康柏西普手术视频截图 1A示玻璃体切除后亮蓝染色;1B示剥除内界膜;1C、1D示中心凹外视网膜下注射康柏西普+平衡盐混合液,视网膜下形成丘型中心凹脱离后行气液交换

手术后随访时间≥6个月。手术后1、3、6个月采用手术前相同设备和方法行相关检查。观察BCVA、CMT、MS变化以及并发症发生情况。玻璃体腔注射抗VEGF药物重复治疗标准[16]:随访期间CMT增加≥最小厚度的10%,并伴有BCVA至少下降1行。记录手术后6个月时重复玻璃体腔注射抗VEGF药物次数。

采用SPSS 27.0软件行统计分析。计量资料行Shapiro-Wilk正态性检验,呈正态分布的资料以均数±标准差(x±s)表示,组间比较采用独立样本t检验,重复测量数据采用重复测量方差分析;呈非正态分布的资料以中位数(四分位数)[M(QL,QU)]表示,组间比较采用非参数Mann-Whitney U 秩和检验。分类资料以例数和构成比[例(%)]表示,组间比较采用Fisher精确检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

视网膜下注药组16例患者中,男性9例,女性7例;年龄(57.00±5.92)岁。玻璃体腔注药组16例患者中,男女性各8例;年龄(57.88±11.47)岁。两组患者年龄、性别构成别、糖尿病病程、HbA1c、眼压、logMAR BCVA、CMT、MS、抗VEGF药物注射次数比较,差异均无统计学意义(P>0.05)(表1)。

与手术前比较,所有患眼手术后1、3、6个月BCVA均提高,差异有统计学意义(F时间=8.060,P=0.008);不同时间点和不同组别间交互作用比较,差异无统计学意义(F交互=0.113,P=0.739)。视网膜下注药组、玻璃体腔注药组患眼手术后总体logMAR BCVA比较,差异无统计学意义(F=0.662,P=0.422);手术后不同时间logMAR BCVA比较,差异均无统计学意义(P>0.05)(表2)。

与手术前比较,所有患眼手术后1、3、6个月CMT均降低,差异均有统计学意义(F时间=125.722,P<0.001);不同时间点和不同组别间交互作用比较,差异无统计学意义(F交互=0.012,P=0.915)。视网膜下注药组、玻璃体腔注药组患眼手术后总体CMT比较,差异有统计学意义(F组间=4.540,P=0.041);手术后不同时间CMT比较,差异均有统计学意义(P<0.05)(表3)。

与手术前比较,所有患眼手术后1、3、6个月MS均提高,差异有统计学意义(F时间=39.054,P<0.001);不同时间点和不同组别间交互作用比较,差异无统计学意义(F交互=2.914,P=0.098)。视网膜下注药组、玻璃体腔注药组患眼手术后总体MS比较,差异有统计学意义(F组间=6.066,P=0.020)。两组患眼手术后MS比较,手术后1、3个月的差异均有统计学意义(P<0.05);手术后6个月的差异无统计学意义(P>0.05)(表4)。

手术后6个月时,视网膜下注药组、玻璃体腔注药组患眼再次玻璃体腔注射抗VEGF药物次数分别为1.00(0.00,1.00)、2.00(0.25,3.00)次;两组患眼再次玻璃体腔注射抗VEGF药物次数比较,差异有统计学意义(Z=-2.033,P=0.042)。

随访期间及末次随访时,所有患眼均未发生注射部位出血、视网膜脱离、玻璃体积血、黄斑裂孔及RPE撕裂、萎缩等并发症。

3 讨论

糖尿病患者视力障碍的主要原因之一是DME,其病理特征为血视网膜屏障的破坏、周细胞丢失以及内皮细胞连接的损伤,导致黄斑区视网膜下液体异常积聚[5, 17]。当前,玻璃体腔注射抗VEGF药物是一线治疗手段。然而,文献报道指出,即便经过多次抗VEGF药物注射,仍有31.6%~65.6%的患眼水肿未能消退[2]。这种情况可能源于多种因素:一方面,患眼血清和房水中VEGF水平较低,这与炎症反应及水通道蛋白表达的变化有关,这些变化通过Müller细胞促进了液体聚集[18];另一方面,某些玻璃体视网膜疾病如并发的视网膜前膜可能会限制药物到达靶细胞,从而影响疗效[19]。对于那些对反复玻璃体腔注射抗VEGF药物或联合抗炎治疗、激光光凝疗法反应不佳的难治性DME患者,目前尚无统一的治疗共识。这类患者的治疗选择仍然是一个挑战,需要进一步的研究来探索更有效的治疗方法。

长期存在的黄斑区视网膜水肿可导致光感受器永久损伤,在OCT上表现为外界膜及椭圆体带连续性的中断,并最终造成不可逆的视力丧失[20]。因此,缩短DME的持续时间对于保护患者视力至关重要。研究表明,糖尿病患者的玻璃体皮质可以作为促VEGF和其他细胞因子的储存库,这些物质可能会介导黄斑水肿的发生。基于此,有学者提出PPV可能是治疗DME的一种方法[21]。然而,关于内界膜剥除是否应该与PPV联合进行以改善手术后结构和功能结果的研究结论并不一致。一些meta分析指出,无论是否进行内界膜剥除,对DME患者的视力恢复和CMT的变化都没有显著影响[22-23]。但是,也有研究认为联合内界膜剥除的手术效果更佳[24]。值得注意的是,在糖尿病视网膜病变(DR)患者中,由于胶原蛋白、纤连蛋白和层粘连蛋白的过度表达,内界膜通常比非DR患者更厚,这改变了玻璃体-视网膜间的流体动力学特性[25]。在本研究中,所有患眼均进行了内界膜剥除手术,目的是确保消除任何方向上的玻璃体黄斑牵引,并防止继发性黄斑前膜的发生。

本研究结果显示,与手术前比较,手术后1、3、6个月患眼CMT均明显下降,且视网膜下注药组下降得更为显著。但随手术后时间延长,视网膜下注药组CMT较前略有回升,这可能表明视网膜下注射抗VEGF药物的效果随时间逐渐减弱。BCVA结果显示,两组患眼手术后视力均较手术前有所改善,但手术后各时间两两比较差异均无统计学意义,这一发现与El-Baha等[11]研究结果相似。值得注意的是,尽管视网膜下注药组在手术后表现出更快的CMT下降,但这并未转化为更佳的BCVA改善。这种情况可能归因于难治性DME患眼中存在的黄斑区外界膜或椭圆体带损伤。评估黄斑功能的微视野检查结果显示,手术后1、3、6个月MS较手术前提高,差异均有统计学意义。尽管手术后6个月视网膜下注药组、玻璃体腔注药组MS差异无统计学意义,但在手术后1、3个月这两个时间点,视网膜下注药组较玻璃体腔注药组显示出统计学意义上的优势。

视网膜下间隙因其独特的解剖结构,成为药物或介质递送的理想部位,已被广泛应用于多种玻璃体视网膜疾病的治疗中,如视网膜退行性疾病及遗传性眼病的基因治疗、黄斑区视网膜下出血的清除等[26-29]。近年来,在难治性DME的治疗方面,这一途径也显示出潜力。Morizane等[9]提出了一种新颖的方法,在黄斑区视网膜下注射BSS,以形成中心凹视网膜脱离,这种方法被认为可以快速减轻黄斑水肿并提高视力。其作用机制包括降低血管外渗透压和稀释炎症因子,从而增强RPE细胞从视网膜泵出液体的能力。然而,Yan等[14]研究结果则有所不同,其认为,尽管手术后早期黄斑水肿迅速消退,但并未带来预期的视觉效果改善。这可能是由于纳入研究的患眼黄斑水肿病程较长,导致光感受器细胞功能受到不可逆损害。其后,El-Baha等[11]进一步探索了PPV联合内界膜剥除手术后视网膜下注射雷珠单抗治疗难治性DME的效果。结果显示,在手术后6个月内,BCVA和CMT均较手术前显著改善平,且CMT在手术后3个月时降至最低。这一发现表明,与单独使用PPV相比,结合视网膜下注射雷珠单抗可能提供更佳的短期疗效。此外,关于药物清除率的研究指出,抗VEGF药物在PPV后的消除速度更快,可能需要缩短给药间隔以维持有效的眼内药物浓度[30];而视网膜下注射的药物清除率明显低于玻璃体腔注射,且持续时间延长[31]。本研究同样证实了这一点,即视网膜下注药组相较于玻璃体腔注药组减少了手术后给药次数,并且这种差异具有统计学意义。

既往文献报道,视网膜下注药可能造成黄斑中心凹萎缩,较易发生在手术前有较大视网膜囊肿的患眼,且与注射压力过大可能有关[32]。本研究结果显示,所有患眼随访期间均未内出现严重中心凹萎缩以及注射部位出血、视网膜色素上皮撕裂、视网膜脱离。

既往文献报道,视网膜下注药可能会导致黄斑中心凹萎缩,这种情况在手术前存在较大视网膜囊肿的患眼中更为常见,并且可能与注射时的压力过大有关[32]。然而,在本研究中,所有患眼在整个随访期间均未出现严重的中心凹萎缩、注射部位出血、RPE撕裂或视网膜脱离等并发症。这说明,尽管视网膜下注药可能存在一定的风险,但在严格的手术操作和适当的注射技术下,可以有效避免这些潜在的严重并发症。

本研究的主要局限性在于其单一中心设计和相对较小的样本量。由于样本量有限,我们无法对难治性DME患者按照黄斑水肿的具体特征进行分组讨论,从而限制了结果的普遍性和细化分析。为了更全面地评估视网膜下注射康柏西普治疗难治性DME的临床疗效,并进行详尽的风险与收益分析,未来需要开展多中心、大样本的长期前瞻性临床试验。这类研究将有助于提供更具代表性的数据,进一步验证该治疗方法的有效性和安全性,并为临床应用提供更为坚实的证据基础。通过更大规模和更广泛的研究,我们可以更好地理解不同患者群体对该疗法的反应差异,优化治疗策略,并最终改善患者的预后和生活质量。

糖尿病黄斑水肿(DME)是糖尿病患者视力下降的最常见原因,抗血管内皮生长因子(VEGF)药物是其一线治疗方法[1-2]。但有研究报道,部分患者虽经多次规范玻璃体腔注射抗VEGF药物治疗,其黄斑水肿仍然持续存在或复发,更换抗VEGF药物或皮质类固醇药物或联合视网膜激光光凝后,黄斑水肿消退幅度仍小于10%[3-6]。此类患者多合并心脑血管系统疾病,多次抗VEGF药物治疗有诱发疾病发生的风险,且长时间反复玻璃体腔注药可能增加脉络膜毛细血管循环障碍的风险[7-8]。研究发现,视网膜下间隙直接注射药物能最大限度减少药物在眼内的弥散[9]。文献报道,视网膜下注射平衡盐溶液(BSS)可快速有效消退弥漫性DME并改善视力[10]。其后,有学者采用玻璃体切割手术(PPV)联合视网膜下注射雷珠单抗治疗难治性DME,治疗后早期疗效显著[11]。为评估不同给药途径的疗效差异,我们对一组难治性DME患者进行了PPV联合手术后康柏西普治疗,分别采用视网膜下注射和玻璃体腔注射两种途径,对比观察患者治疗后的视力(BCVA)、黄斑中心凹视网膜厚度(CMT)、视网膜平均光敏感度(MS)变化。现将结果报道如下。

1 对象和方法

回顾性病例对照研究。本研究经南昌大学附属眼科医院伦理会审核批准(伦理号:YLP2024041);遵循《赫尔辛基宣言》原则;参与者均获知情并签署书面知情同意书。

2022年6月至2024年3月于南昌大学附属眼科医院检查确诊的难治性DME患者32例32只眼纳入本研究。其中,男性17例17只眼,女性15例15只眼;右眼、左眼分别为22、10只眼。年龄……;糖尿病病程……。

参照文献[12]的标准确立本组患者纳入标准:(1)眼底检查确诊为弥漫性DME;(2)已接受5次及以上抗VEGF药物或皮质类固醇药物规律治疗,且均已行视网膜激光光凝或全视网膜激光光凝治疗;(3)CMT未降低或降低<50 μm。排除标准:(1)明显视网膜色素上皮(RPE)萎缩、活动性或高危型增生型糖尿病视网膜病变、牵拉性视网膜脱离、新生血管性青光眼和独眼患者;(2)既往有PPV治疗史者;(3)严重屈光间质混浊影响眼底成像者。若双眼均为难治性DME,则选择CMT较厚眼。

患眼均行BCVA、眼压、扫描激光检眼镜、光相干断层扫描(OCT)、微视野检查以及实验室糖化血红蛋白(HbA1c)检测。BCVA检查采用标准对数视力表进行,统计时换算为最小分辨角对数(logMAR)视力。采用德国Carl Zeiss公司Cirrus HD-OCT 6000仪测量CMT。采用日本Nidek公司MP-3微视野计行微视野检查。记录中心凹12°范围内视网膜MS。所有检查均在相同室内条件下,由同一名医生独立操作完成。

患眼均行经睫状体平坦部三切口23G PPV联合康柏西普治疗。手术由同一名经验丰富的玻璃体视网膜外科医生完成。彻底切除中轴及周边部玻璃体及其皮质,0.25 mg/ml亮蓝染色,剥除黄斑区上下血管弓范围内2~3个视盘直径的内界膜。按给药途径不同,将其分为视网膜下注药组、玻璃体腔注药组,均为16例16只眼。视网膜下注药组:避开黄斑中心凹,41G视网膜下超精微针于内界膜剥离区处、中心凹外上方、下方、鼻侧、颞侧视网膜下间隙注射10 mg/ml康柏西普0.1 ml(含康柏西普1.0 mg)+0.1 ml BSS[13-15],致黄斑中心凹视网膜脱离,并使脱离区覆盖整个黄斑水肿区域,控制注入压力4~6 Psi(1 psi=51.7 mm Hg,1 mm Hg=0.133 kPa)。最大量不超过0.1 ml,避免中心凹处视网膜组织破裂(图1)。注射结束后进行全气液交换。手术后患者保持俯卧位1 d。玻璃体腔注射组:手术完毕后玻璃体腔注射10 mg/ml康柏西普0.05 ml(含康柏西普0.5 mg)。

图1

玻璃体切割手术联合视网膜膜下注射康柏西普手术视频截图 1A示玻璃体切除后亮蓝染色;1B示剥除内界膜;1C、1D示中心凹外视网膜下注射康柏西普+平衡盐混合液,视网膜下形成丘型中心凹脱离后行气液交换

图1

玻璃体切割手术联合视网膜膜下注射康柏西普手术视频截图 1A示玻璃体切除后亮蓝染色;1B示剥除内界膜;1C、1D示中心凹外视网膜下注射康柏西普+平衡盐混合液,视网膜下形成丘型中心凹脱离后行气液交换

手术后随访时间≥6个月。手术后1、3、6个月采用手术前相同设备和方法行相关检查。观察BCVA、CMT、MS变化以及并发症发生情况。玻璃体腔注射抗VEGF药物重复治疗标准[16]:随访期间CMT增加≥最小厚度的10%,并伴有BCVA至少下降1行。记录手术后6个月时重复玻璃体腔注射抗VEGF药物次数。

采用SPSS 27.0软件行统计分析。计量资料行Shapiro-Wilk正态性检验,呈正态分布的资料以均数±标准差(x±s)表示,组间比较采用独立样本t检验,重复测量数据采用重复测量方差分析;呈非正态分布的资料以中位数(四分位数)[M(QL,QU)]表示,组间比较采用非参数Mann-Whitney U 秩和检验。分类资料以例数和构成比[例(%)]表示,组间比较采用Fisher精确检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

视网膜下注药组16例患者中,男性9例,女性7例;年龄(57.00±5.92)岁。玻璃体腔注药组16例患者中,男女性各8例;年龄(57.88±11.47)岁。两组患者年龄、性别构成别、糖尿病病程、HbA1c、眼压、logMAR BCVA、CMT、MS、抗VEGF药物注射次数比较,差异均无统计学意义(P>0.05)(表1)。

与手术前比较,所有患眼手术后1、3、6个月BCVA均提高,差异有统计学意义(F时间=8.060,P=0.008);不同时间点和不同组别间交互作用比较,差异无统计学意义(F交互=0.113,P=0.739)。视网膜下注药组、玻璃体腔注药组患眼手术后总体logMAR BCVA比较,差异无统计学意义(F=0.662,P=0.422);手术后不同时间logMAR BCVA比较,差异均无统计学意义(P>0.05)(表2)。

与手术前比较,所有患眼手术后1、3、6个月CMT均降低,差异均有统计学意义(F时间=125.722,P<0.001);不同时间点和不同组别间交互作用比较,差异无统计学意义(F交互=0.012,P=0.915)。视网膜下注药组、玻璃体腔注药组患眼手术后总体CMT比较,差异有统计学意义(F组间=4.540,P=0.041);手术后不同时间CMT比较,差异均有统计学意义(P<0.05)(表3)。

与手术前比较,所有患眼手术后1、3、6个月MS均提高,差异有统计学意义(F时间=39.054,P<0.001);不同时间点和不同组别间交互作用比较,差异无统计学意义(F交互=2.914,P=0.098)。视网膜下注药组、玻璃体腔注药组患眼手术后总体MS比较,差异有统计学意义(F组间=6.066,P=0.020)。两组患眼手术后MS比较,手术后1、3个月的差异均有统计学意义(P<0.05);手术后6个月的差异无统计学意义(P>0.05)(表4)。

手术后6个月时,视网膜下注药组、玻璃体腔注药组患眼再次玻璃体腔注射抗VEGF药物次数分别为1.00(0.00,1.00)、2.00(0.25,3.00)次;两组患眼再次玻璃体腔注射抗VEGF药物次数比较,差异有统计学意义(Z=-2.033,P=0.042)。

随访期间及末次随访时,所有患眼均未发生注射部位出血、视网膜脱离、玻璃体积血、黄斑裂孔及RPE撕裂、萎缩等并发症。

3 讨论

糖尿病患者视力障碍的主要原因之一是DME,其病理特征为血视网膜屏障的破坏、周细胞丢失以及内皮细胞连接的损伤,导致黄斑区视网膜下液体异常积聚[5, 17]。当前,玻璃体腔注射抗VEGF药物是一线治疗手段。然而,文献报道指出,即便经过多次抗VEGF药物注射,仍有31.6%~65.6%的患眼水肿未能消退[2]。这种情况可能源于多种因素:一方面,患眼血清和房水中VEGF水平较低,这与炎症反应及水通道蛋白表达的变化有关,这些变化通过Müller细胞促进了液体聚集[18];另一方面,某些玻璃体视网膜疾病如并发的视网膜前膜可能会限制药物到达靶细胞,从而影响疗效[19]。对于那些对反复玻璃体腔注射抗VEGF药物或联合抗炎治疗、激光光凝疗法反应不佳的难治性DME患者,目前尚无统一的治疗共识。这类患者的治疗选择仍然是一个挑战,需要进一步的研究来探索更有效的治疗方法。

长期存在的黄斑区视网膜水肿可导致光感受器永久损伤,在OCT上表现为外界膜及椭圆体带连续性的中断,并最终造成不可逆的视力丧失[20]。因此,缩短DME的持续时间对于保护患者视力至关重要。研究表明,糖尿病患者的玻璃体皮质可以作为促VEGF和其他细胞因子的储存库,这些物质可能会介导黄斑水肿的发生。基于此,有学者提出PPV可能是治疗DME的一种方法[21]。然而,关于内界膜剥除是否应该与PPV联合进行以改善手术后结构和功能结果的研究结论并不一致。一些meta分析指出,无论是否进行内界膜剥除,对DME患者的视力恢复和CMT的变化都没有显著影响[22-23]。但是,也有研究认为联合内界膜剥除的手术效果更佳[24]。值得注意的是,在糖尿病视网膜病变(DR)患者中,由于胶原蛋白、纤连蛋白和层粘连蛋白的过度表达,内界膜通常比非DR患者更厚,这改变了玻璃体-视网膜间的流体动力学特性[25]。在本研究中,所有患眼均进行了内界膜剥除手术,目的是确保消除任何方向上的玻璃体黄斑牵引,并防止继发性黄斑前膜的发生。

本研究结果显示,与手术前比较,手术后1、3、6个月患眼CMT均明显下降,且视网膜下注药组下降得更为显著。但随手术后时间延长,视网膜下注药组CMT较前略有回升,这可能表明视网膜下注射抗VEGF药物的效果随时间逐渐减弱。BCVA结果显示,两组患眼手术后视力均较手术前有所改善,但手术后各时间两两比较差异均无统计学意义,这一发现与El-Baha等[11]研究结果相似。值得注意的是,尽管视网膜下注药组在手术后表现出更快的CMT下降,但这并未转化为更佳的BCVA改善。这种情况可能归因于难治性DME患眼中存在的黄斑区外界膜或椭圆体带损伤。评估黄斑功能的微视野检查结果显示,手术后1、3、6个月MS较手术前提高,差异均有统计学意义。尽管手术后6个月视网膜下注药组、玻璃体腔注药组MS差异无统计学意义,但在手术后1、3个月这两个时间点,视网膜下注药组较玻璃体腔注药组显示出统计学意义上的优势。

视网膜下间隙因其独特的解剖结构,成为药物或介质递送的理想部位,已被广泛应用于多种玻璃体视网膜疾病的治疗中,如视网膜退行性疾病及遗传性眼病的基因治疗、黄斑区视网膜下出血的清除等[26-29]。近年来,在难治性DME的治疗方面,这一途径也显示出潜力。Morizane等[9]提出了一种新颖的方法,在黄斑区视网膜下注射BSS,以形成中心凹视网膜脱离,这种方法被认为可以快速减轻黄斑水肿并提高视力。其作用机制包括降低血管外渗透压和稀释炎症因子,从而增强RPE细胞从视网膜泵出液体的能力。然而,Yan等[14]研究结果则有所不同,其认为,尽管手术后早期黄斑水肿迅速消退,但并未带来预期的视觉效果改善。这可能是由于纳入研究的患眼黄斑水肿病程较长,导致光感受器细胞功能受到不可逆损害。其后,El-Baha等[11]进一步探索了PPV联合内界膜剥除手术后视网膜下注射雷珠单抗治疗难治性DME的效果。结果显示,在手术后6个月内,BCVA和CMT均较手术前显著改善平,且CMT在手术后3个月时降至最低。这一发现表明,与单独使用PPV相比,结合视网膜下注射雷珠单抗可能提供更佳的短期疗效。此外,关于药物清除率的研究指出,抗VEGF药物在PPV后的消除速度更快,可能需要缩短给药间隔以维持有效的眼内药物浓度[30];而视网膜下注射的药物清除率明显低于玻璃体腔注射,且持续时间延长[31]。本研究同样证实了这一点,即视网膜下注药组相较于玻璃体腔注药组减少了手术后给药次数,并且这种差异具有统计学意义。

既往文献报道,视网膜下注药可能造成黄斑中心凹萎缩,较易发生在手术前有较大视网膜囊肿的患眼,且与注射压力过大可能有关[32]。本研究结果显示,所有患眼随访期间均未内出现严重中心凹萎缩以及注射部位出血、视网膜色素上皮撕裂、视网膜脱离。

既往文献报道,视网膜下注药可能会导致黄斑中心凹萎缩,这种情况在手术前存在较大视网膜囊肿的患眼中更为常见,并且可能与注射时的压力过大有关[32]。然而,在本研究中,所有患眼在整个随访期间均未出现严重的中心凹萎缩、注射部位出血、RPE撕裂或视网膜脱离等并发症。这说明,尽管视网膜下注药可能存在一定的风险,但在严格的手术操作和适当的注射技术下,可以有效避免这些潜在的严重并发症。

本研究的主要局限性在于其单一中心设计和相对较小的样本量。由于样本量有限,我们无法对难治性DME患者按照黄斑水肿的具体特征进行分组讨论,从而限制了结果的普遍性和细化分析。为了更全面地评估视网膜下注射康柏西普治疗难治性DME的临床疗效,并进行详尽的风险与收益分析,未来需要开展多中心、大样本的长期前瞻性临床试验。这类研究将有助于提供更具代表性的数据,进一步验证该治疗方法的有效性和安全性,并为临床应用提供更为坚实的证据基础。通过更大规模和更广泛的研究,我们可以更好地理解不同患者群体对该疗法的反应差异,优化治疗策略,并最终改善患者的预后和生活质量。